シェア畑のメリット・デメリットは?

料金や始め方の詳細も知りたい!

シェア畑は、道具・資材・アドバイザーの支援がそろったレンタル農園サービスです。

初めての家庭菜園でも「何を買うか・どこで学ぶか・どう植えるか」を丸ごと伴走してくれるため、ゼロからでも畝づくりに着手できます。

一方で、十分な情報整理をしないまま契約すると、料金の捉え方や通園距離、園ごとのルール、天候・病害虫、解約の取り決めなどでギャップが生じ、「思っていたのと違う」と感じる人もいます。

本記事では、検索ユーザーが知りたいポイントを網羅し、シェア畑のメリットとデメリットを合計10項目に整理しました。

さらに料金の試算方法、距離とアクセス設計、作物選び、家族運用、FAQまで、実践に落とし込める手順で解説していきます。

結論から言えば、シェア畑は体験価値を重視でき、片道30分圏内で無理なく通える人に強く向いています。

こういった疑問や要望にお答えしていきます。

まずは関連記事で全体像を把握:料金ガイド / 口コミの真相ガイド / 見学ガイド / キャンペーン最新まとめ

シェア畑は「野菜代の節約」だけで判断すると割高に見えますが、学び・家族時間・季節行事・食育・外遊びの基盤と考えると費用対効果は高くなります。

- 契約前に距離(片道30分以内を目安)

- 総費用(区画費+資材費+往復交通費)

- ルール・設備・解約条件(最新情報の確認)を押さえる

- 天候と病害虫を前提にした運用(丈夫な作物+物理対策+代行の選択肢)をセットで準備すれば、失敗はグッと減らせる

結論をまとめると、シェア畑は体験価値を重視でき、片道30分圏内で無理なく通える人に強く向いています。

それでは早速見ていきましょう!

シェア畑のメリット5選!体験価値・学び・アクセスの強み

メリット1:手ぶらで始められる設備と資材【シェア畑 メリット】

スコップ・鍬・ジョウロ・支柱・ネット・マルチなど、畑で必要になる基本道具を共用で使えるのがシェア畑の特徴です。ゼロから個人で揃えると、工具・保管場所・運搬の三重コストが発生しますが、シェア畑では「現地に行けばすぐ作業できる」状態が標準装備されています。

水道・休憩スペース・資材置き場が整っている園も多く、準備の心理的ハードルが下がります。

実際の設備チェック視点は見学ガイドが詳しいです。

初年度は「何をどの順に買う?」に悩まず、学びと体験に集中できるのが大きな利点です。

メリット2:アドバイザー常駐の学び【家庭菜園 初心者にやさしい】

園には栽培カレンダーや掲示板、講習会があり、日々の疑問はアドバイザーに相談できます。

事前に評判を知りたい人は口コミの真相ガイドもチェック。

教科書どおりに進まないのが畑仕事ですが、現場で状況に応じた助言を受けられると再現性が高まります。

苗の選び方・定植深さ・支柱の本数・誘引角度・病害虫の初動など、初心者がつまずきやすい要所をその場で修正可能なので、独学より失敗の回数と規模を小さくでき、家族のモチベーション維持にもつながります。

メリット3:都市近郊で自然体験できるアウトドア【アクセスの良さ】

子どもと一緒に土を触り、種をまき、収穫まで体験できる場は都市部では大変貴重です。

キャンプのような大荷物や遠出をせず、短時間でも行けるのがポイントです。

「午前中に畑→午後は買い物」のように生活の延長で自然体験を組み込めます。

季節の行事(ジャガイモ掘り、さつまいも掘り、枝豆の塩ゆで)を自分の区画で実現できるため、家族の思い出に直結します。

メリット4:コミュニティで学べる・続けやすい【口コミの好循環】

隣区画の工夫や失敗談を自然に学べるのも魅力です。

「この品種は育ちやすい」「この高さだと風に弱い」「このネットは虫に効く」などネット検索では拾いきれない現場知が集まります。

季節の進み具合を周囲の畝で視覚的に把握できるため、「今やるべき作業」を逃しにくいです。

人の目があることで最低限の整備を維持しやすく、三日坊主の防止にもなります。

メリット5:初期投資を抑えつつ安全性が高い【レンタル農園の安心】

個人で畑を借りたり開墾したりする場合、道具・倉庫・給水・防犯など多方面の設備投資が必要です。

シェア畑は共用設備が整備され、管理の手間やリスクを軽減できます。

費用と内訳の考え方は料金ガイドで詳しく解説しています。

園によっては見回りや簡易な巡回があり、施設のルールに沿って運用されるため、事故やトラブルの抑止にもつながります。

「まずは安全に、少ない荷物で、短時間から」という入門に最適です。

シェア畑のデメリット5選|注意点と回避策

デメリット1:料金は体験料。野菜の自給だけで測ると割高

区画利用料に、初年度の資材費、往復交通費、駐車場代、イベント費などを加えると、スーパーの野菜価格より高くなることが多いのは事実です。

「節約」を主目的にすると不満が残ります。

回避策は、体験価値を含めた評価軸に切り替えることと、費用の見える化です。

月の訪問回数×往復交通費を必ず計上し、資材は再利用できる汎用品を中心に。園の共用道具を最大限に使い、苗は健康個体を選択するなど、無駄を省けば満足度は上がります。

デメリット2:片道30分超は継続が苦しい

天候で予定がズレやすい畑では、「今日は30分だけ様子見」が成功の鍵です。

片道30分を超えると、その短時間フォローが難しくなり、放置→被害拡大の連鎖になってしまいます。

候補は原則30分圏内で絞り、雨天時の代替ルートや駐車場の混雑時間帯も含めて下見をするのが重要です。

実測の見方は見学ガイドで解説。

家族カレンダーに「固定スロット+代替スロット」を先に入れておくと、行動のハードルが下がります。

デメリット3:園のルール・設備制限で自由度が下がる

支柱の高さ、資材の種類、薬剤の扱い、ネットの設置方法などにガイドラインがある園が多いです。

安全・景観・共同運営の観点から当然ですが、自由な栽培を求めると窮屈に感じることも・・・

申込前にルールを確認し、疑問点は問い合わせておきましょう。

質問のコツは見学ガイドのチェック項目が参考にして下さい。

どうしても合わない場合は、市民農園や自主管理区画と比較検討するのが健全です。

デメリット4:天候・病害虫リスクは避けられない

長雨・台風・猛暑・遅霜などは毎年必ず発生します。

着果不良や根張りの弱化、病気の蔓延は、初期対応が遅れるほどダメージが大きくなります。

防御は「物理対策×前倒し作業×撤収判断」が基本です。

判断のヒントは口コミの真相ガイドの失敗談・対策パターンが参考になります。

不織布・防虫ネット・マルチで環境を整え、危険予報が出たら結束強化や誘引の手直しの対策が重要です。

被害株は早めに撤収して再播種に切り替えると、全体の収量を守れます。

デメリット5:解約・更新の取り決めを読み飛ばすとトラブル

人気園ほど空き区画が少なく、更新・募集は年度や作付けのサイクルに合わせて動きます。

通知期限や途中解約の条件、返金の有無などは契約書に明記されているため、最初に把握して家族と共有するのがポイントです。

契約まわりの確認ポイントは料金ガイド内のチェックリストが便利です。

スマホにリマインダーを設定しておけば、意思決定の期限を逃しません。

問い合わせはお問い合わせフォームからも可能です。

開始時期は春が一般的ですが、秋冬スタートには雑草が少なく土づくりに集中できる利点もあります。

料金の見える化|シェア畑 料金の内訳と試算テンプレ

現地に立つと午前と午後で影の位置が変わるのが分かります。写真では気づきにくい“光の通り道”が判断材料になります。

見学の視点は見学ガイドを参考にしてみて下さい。

南側に背の高い作物が並ぶ区画は午後の光が遮られる場合があります。立ち位置を変えて影の動きを想像してみてください。

雨上がり直後に靴底が重くなる場所は排水が悪いサイン。通路が乾きやすい園は作業がぐっと楽です。

Googleマップ写真で水道やホースの位置を確認できます。水場が近い区画ほど夏場の水やり負担が小さくなります。

費用は「固定費」と「変動費」に分けると把握しやすくなります。

詳しい内訳とサンプルは料金ガイドへ。

固定費は入会金・区画利用料・定額駐車場など。

変動費は往復交通費(燃料・高速・公共交通運賃)と資材費(ネット、マルチ、支柱、苗・種、肥料、土壌改良材)、消耗品(手袋、帽子、替え刃)。初年度は資材購入が多くなりますが、再利用できる汎用サイズを選択すれば2年目以降は更新分に落ち着きます。

見積もりは「月の訪問回数×往復交通費」を必ず入れるのがコツで、交通費を忘れると実態との乖離が起きます。

毎月の総額 = 区画利用料(月割)+ 資材費(月平均)+(往復交通費 × 月の訪問回数)テンプレの使い方:固定費=〔入会金月割+区画利用料+定額P〕。

変動費=〔往復距離×燃費×ガソリン単価+有料道路+コインP〕+〔資材(ネット/マルチ/支柱/苗)〕+〔消耗品〕。

見学の時点で各園の料金とアクセス手段を仮入力し、候補同士を総額で比較します。「近い園 × 少ない資材 × 共用道具活用」の組み合わせが最もコスパが良くなる傾向ですね。

距離とアクセスの設計|片道30分ルールの理由【シェア畑 通園】

片道30分を境に、突発フォローの難易度が急上昇します。

夕立前に誘引を1本直したい、台風前に結束を増やしたい、病害虫の初期対応をしたい、といった30〜40分の作業は、移動時間が長いと心理的に後回しになり、被害規模が一気に大きくなります。

距離が短いほど「行けるうちに行く」が実行可能。

結果として収量・品質・気持ちの余裕が安定します。

候補地は平日夕方・休日朝の実測時間で評価し、雨天の徒歩ルートや駐車場の混雑時間帯もチェックしておきましょう。

動線の見方は見学ガイドを参考にしてみて下さい。

シェア畑のルールと設備を理解する

ルールは園の安全・景観・秩序を守るためにあります。

支柱の高さや本数、トンネルの設置時期、ネットのメッシュや色、薬剤の利用条件、資材の置き場など、細部に意味がある規定が多いものです。

自分のこだわりや試したい栽培法がある場合ほど、契約前に最新情報(公式サイト・説明資料)で確認し、疑問点は見学時に質問しましょう。

自分のこだわりや試したい栽培法がある場合ほど、契約前に最新情報(公式サイト・説明資料)で確認し、疑問点は見学時に質問しましょう。

チェック観点は見学ガイドに一覧化しています。

メールなど文章で回答をもらっておくと、後の解釈違いを減らせます。

問い合わせはお問い合わせフォームから。

作物選び初心者にやさしい定番と避けたい落とし穴

- 春〜夏:ミニトマト、ピーマン、オクラ、枝豆、バジル。再現性が高く、収穫の達成感が得やすい。

- 夏〜秋:さつまいも、落花生、モロヘイヤ。猛暑に強く、来園頻度が下がる時期も回しやすい。

- 秋〜冬:大根、にんじん、白菜、ほうれん草、玉ねぎ、にんにく。保存性が高く、食卓の回転に向く。

- 上級者向け:メロン・スイカ・カボチャなどの大物果菜や、病害が出やすい一部の葉物は最初は面積を絞る。

作付けは「好きなもの」偏重よりも、「失敗が少ない」「保存が効く」「少量多品目」の三本柱で計画すると安定します。

家族の消費ペースを基準に、段播き・定植時期ずらしを組み込んで供給を平準化します。

果菜は株数を欲張り過ぎず、管理可能な本数から始めましょう。

余剰は配布や加工(乾燥・冷凍)で出口を用意しておくとロスを抑えられます。

役割分担と来園頻度の決め方【シェア畑 続けるコツ】

家族運用では「固定スロット+代替スロット」を最初に決めるのが有効です。

例:土曜午前に60分、行けない週は水曜夕方に30分だけ寄る。子どもには収穫・水やり・草取りのゲーム化など短時間で達成感のある役割を割り振ると参加率が上がります。

忙しい週は点検と収穫だけで帰る「ショート滞在」を許容し、完璧主義を捨てる。

道具は現地共用を使い、自宅側の装備は軍手・帽子・長靴・飲料など軽装で十分です。

シェア畑のメリット・デメリット10選まとめと相性診断

シェア畑のメリット・デメリット10選を踏まえると、向いているのは「片道30分圏内で通える」「学びや家族の体験価値を重視できる」「共同のルール運用に抵抗がない」人です。

逆に「野菜代の節約だけで判断したい」「遠距離で平日のフォローが難しい」「我流で自由に資材を使いたい」人はミスマッチが起きやすいです。

まずは見学で雰囲気とルールを確認し、料金は区画費・資材費・往復交通費まで含めて総額で試算します(料金ガイドのテンプレ活用)。

家族の来園頻度を先に決め、春または秋に小さく始めると失敗しにくくなります。

- 向いている人:片道30分圏内で通える/学び・体験を重視できる/共同のルール運用に抵抗がない。

- 向いていない人:収穫のコスパだけで判断したい/平日のフォローが難しい遠距離/自由な資材投入で我流を貫きたい。

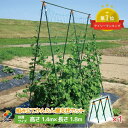

シェア畑の関連資材|基本は再利用できる汎用資材

関連資材は、再利用できる汎用資材から少しずつ揃えるのがコツです。

防虫ネット(幅1.8m・目合い約1.0mm前後)、支柱180cm、シルバーマルチ、不織布、U字ピン、剪定ばさみのような基本セットは出番が多く長く使えます。

サイズを揃えると組み合わせやすく、買い足しも無駄が出ません。

高価な専用ツールは、園の共用道具で代用できるかを見てから検討しましょう(園のルールに合う資材かも事前確認がおすすめ)。

- 剪定ばさみ(ARS 120DX)

- 防虫ネット(1.8m幅の汎用サイズ)

- 園芸支柱 180cm

- 黒マルチ・シルバーマルチ

シェア畑もいいけど野菜の定期宅配も気になる方へ

「畑で育てる楽しさ」は格別ですが、毎日の食卓には安定して野菜が欲しいものです。

そんな方には、プロが選ぶ旬の有機野菜を定期的に届けてくれる宅配サービスもおすすめです。

自分で育てた野菜と、農家直送の新鮮な野菜を組み合わせることで、栄養も献立の幅もぐっと広がります。

自分の畑とプロが選ぶ旬野菜の両輪もおすすめです。

よくある質問(FAQ)|シェア畑 口コミで多い疑問に回答

- 忙しくて水やりが不安。代行はありますか?

-

園によってはお世話付きや水やり代行があります。

週1程度の軽作業を代行し、猛暑期の潅水や簡単な手入れをお願いできることがあります。

提供の有無・料金・予約方法・天候時の扱いは園ごとに異なるため、契約前に最新情報で確認しましょう。

旅行時のスポット利用可否も併せて要チェックです。口コミの探し方は口コミの真相ガイドを参照。

- 始める時期はいつが良い?

-

春スタートは苗が揃いやすく講習も充実しやすいです。

秋冬は雑草が少なく土づくりに集中でき、玉ねぎ・にんにくなど長期栽培に向きます。

生活リズムと空き区画の状況を合わせ、無理なく通える時期を選ぶのが最優先です。

見学の動線は見学ガイドのチェックリストで。

- 解約は柔軟なの?

-

通知期限や途中解約の扱い、返金可否は契約書に定められてます。

開始時に書面で把握し、家族と共有するのがポイントです。スマホのカレンダーにリマインダーを入れて「うっかり更新」を防止してください。費用や条件の読み解きは料金ガイドへ。

メリット・デメリットをよく理解しシェア畑を満喫しよう!

いかがでしょうか?

本記事で重要なことをまとめると以下の通りです。

- シェア畑は、学び・家族時間・自然体験を得たい人に向くサービスです。

- デメリットとされる料金・距離・ルール・天候・解約の論点は、事前の設計と最新情報の確認で大半を回避できます。

- 片道30分圏内で候補を絞り、総費用を見積もり、ルールと設備を読み、丈夫な作物から小さく始める。

- トラブル時は撤収と再播種で被害を広げず、余剰は保存・加工・配布の出口を用意する。

- 見学とオンライン説明で疑問を解消し、空き区画を確認したら、生活のリズムに合う形でスタートしましょう。

最新情報と見学予約は公式サイトから確認して下さい。